Il fenomeno dell’ordalia dal diritto romano al diritto germanico

Corollario del principio di legalità proprio del diritto penale sostanziale, e figlio anch’esso dell’Illuminismo giuridico, è quello riassunto nel brocardo nemo damnetur sine legale iudicio: nessuno può essere punito se non a seguito di un processo condotto secondo le regole stabilite dalla legge.

A differenza del diritto civile, la cui applicazione di norma avviene per mera volontà delle parti, il diritto penale, anche per la gravità delle questioni trattate e delle conseguenze che la violazione delle sue norme comporta, esige che l’applicazione delle sue sanzioni passi necessariamente attraverso un procedimento dettagliatamente disciplinato, il cui governo è demandato ad appositi magistrati.

Oggetto di tale procedimento è, ovviamente, l’accertamento quanto più possibile accurato della verità dei fatti, accertamento che avviene tramite strumenti quali le testimonianze, le chiamate di correità, i confronti, gli esperimenti giudiziali, le perizie e altri strumenti più o meno collaudati.

La ricostruzione dei fatti, dunque, questo e nient’altro è ciò che si deve operare nel corso di un processo penale. Ma ne siamo sicuri?

VERITÀ SOSTANZIALE E VERITÀ PROCESSUALE

In realtà, se c’è un problema che affligge il processo penale (ma non solo) sin dai tempi più remoti, è proprio quello dell’accertamento della verità.

A una tesi accusatoria, nella maggior parte dei casi si contrappone una tesi difensiva, che nega lo svolgimento dei fatti nei termini sostenuti dall’accusa. Di qui la necessità di stabilire come sia andata veramente.

Ma quali sono i mezzi a disposizione per accertare la verità?

Per lunghi, lunghissimi secoli lo strumento principe è stato quello della testimonianza, vale a dire la narrazione dei fatti da parte di chi vi ha assistito.

Ma, è quasi inutile qui sottolinearlo, si tratta di un mezzo di prova assai problematico sotto svariati profili: il tipo di percezione da parte del testimone (visiva, auditiva, diretta, indiretta ecc.), le condizioni in cui la percezione è avvenuta (di notte, di giorno, a distanza ravvicinata o considerevole), il tempo trascorso dagli eventi che può modificare il ricordo, i rapporti intercorrenti con l’accusato e la persona offesa, per non parlare del fatto che in molte occasioni la persona offesa è essa stessa testimone, a volte l’unico.

Insomma, non è raro che chi è chiamato a deporre possa – più o meno consapevolmente e per le più svariate ragioni – mentire, mandando così assolto un colpevole o facendo condannare un innocente, comunque riferendo un andamento dei fatti che non corrisponde a quanto effettivamente accaduto.

Anche gli elementi di prova di natura “reale”, l’arma del delitto nei reati contro la persona o la refurtiva in quelli contro il patrimonio, a ben vedere derivano a loro volta la propria efficacia dalle testimonianze aventi ad oggetto il luogo e le circostanze del loro rinvenimento, prestandosi quindi almeno potenzialmente a simulazioni a favore o a danno dell’imputato.

Grazie al progresso tecnologico, in epoca moderna sono stati certamente compiuti notevoli passi in avanti in tema di accertamento dei fatti: il rinvenimento di tracce del DNA consente di trovare tracce della presenza dell’individuo in un dato luogo, risultando fondamentale nei reati di natura sessuale; l’acquisizione dei tabulati telefonici permette di tracciare con una certa precisione gli spostamenti del possessore di un’utenza telefonica grazie alla dislocazione delle celle agganciate dall’apparecchio; l’esame dei tracciati elettronici delle transazioni bancarie rende possibile ricostruire i movimenti di denaro collegati a illeciti; l’ascolto delle intercettazioni telefoniche e telematiche svela elementi e dati che prima sarebbe stato impossibile accertare.

Eppure, nonostante questi mezzi formidabili, ancora oggi la realtà processuale, quella che emerge al termine dell’istruttoria, spesso è ben lontana da quella sostanziale.

E se questa è la situazione attuale, quale poteva essere in epoche remote, in cui gli strumenti a disposizione di chi doveva giudicare un fatto si riducevano essenzialmente alle testimonianze, strumento non sempre utilizzabile e comunque insidiosissimo per le ragioni sopra accennate?

Come si regolava il giudice quando gli elementi a sua disposizione si riducevano alla parola dell’accusatore e a quella dell’accusato?

IL GIURAMENTO

Poiché una decisione andava in ogni caso presa, si chiamava in aiuto colui che tutto vede e sa: la divinità.

Si tratta di un fenomeno presente in quasi tutte le civiltà, almeno ai loro albori, anche in quella romana, in cui è tuttavia scomparsa in epoca remotissima, motivo per il quale risulta essere un concetto abbastanza estraneo a noi eredi di quella tradizione.

Ma in cosa consisteva l’intervento divino?

In una prima fase, il dio interveniva per il tramite del giuramento: preso atto delle differenti versioni fornite dall’accusatore e dall’accusato, una volta accertata l’impossibilità di addivenire a una ricostruzione univoca dei fatti attraverso mezzi ortodossi quali testimonianze o altri indizi, l’autorità chiamata a dirimere la controversia invitava i contendenti a riaffermare la loro verità invocando la divinità a garanzia della propria parola.

Se anche dopo questa solenne formalità continuavano a permanere entrambe le versioni, allora si allestiva una prova in cui il dio avrebbe avuto modo di manifestarsi direttamente, premiando chi lo aveva invocato affermando la verità e punendo chi, al contrario, lo aveva chiamato a testimone di una menzogna.

Tuttavia, appare a questo punto interessante aprire una parentesi etimologica.

Prendendo in esame il verbo giurare – che ha la medesima radice nelle altre lingue neolatine (jurer in francese e jurar in spagnolo) – emerge che tale termine deriva dal latino jus,inteso sia nel senso di diritto, e quindi ciò che è giusto, ciò che spetta, sia nel significato originale di legame o vincolo[1].

Per la tradizione romana, il giuramento, almeno nella forma assertoria, è l’invocazione di una divinità a testimonianza del fatto che ciò che si afferma è vero e quindi giusto, invocazione attraverso la quale si crea con la divinità un legale o vincolo.

Del tutto diversa è invece l’origine del verbo in questione nelle lingue germaniche (to swear in inglese, schwören in tedesco, svära in svedese etc.) che trova la sua origine più remota nella radice proto indoeuropea swer, la quale ha il doppio significato di provare o di infliggere un dolore o un’ingiuria fisica.

È dunque evidente che, presso le culture germaniche, il giuramento sia associato più alla conseguenza punitiva che segue l’affermazione del falso che non al vincolo con la divinità.

Di qui, con ogni probabilità, il differente rilievo attribuito nella nostra tradizione all’istituto dell’ordalia rispetto all’ambiente germanico in generale.

Così come, sempre da qui, deriva con ogni probabilità l’estrema gravità delle conseguenze che tutt’ora affliggono gli spergiuri (o anche solo i semplici bugiardi) nella cultura anglosassone dove, a differenza che da noi, anche l’imputato è tenuto a dire la verità sulla propria colpevolezza o meno, sotto la minaccia di un considerevole aumento di pena per l’aggiunta del reato di contempt of court se al termine del processo verrà riconosciuta la sua responsabilità per l’imputazione principale.

Si pensi alla vicenda dell’ex Presidente Clinton, la cui colpa più grave, agli occhi dei suoi concittadini, non è stata quella di avere avuto condotte a dir poco sconvenienti con una giovane stagista nello Studio Ovale della Casa Bianca, ma di aver mentito a riguardo mentre era sotto giuramento.

Così come a George W. Bush e a Tony Blair l’opinione pubblica americana e inglese ancor oggi non imputa tanto il fatto di aver provocato circa un milione di morti con la seconda invasione dell’Iraq, quanto di aver mentito sul possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein.

L’ORDALIA NELLA TRADIZIONE ROMANA E PREROMANA

A costo di annoiare con ulteriori precisazioni etimologiche, si deve brevemente analizzare l’origine del sostantivo ordalia.

Esso ha origine prettamente germanica, in particolare proviene dal longobardo ordaïl (divenuto ordalium nel latino medievale) e ancora presente nell’attuale tedesco Ur-theil con il significato di sentenza o giudizio.

Questa breve analisi permette di confermare che l’istituto in questione, pur presente presso i romani, era in realtà scomparso da secoli, per poi riapparire con l’arrivo degli Otrogoti in Italia sul finire del V secolo d.C.

Ciò non toglie che nella Roma monarchica e proto repubblicana, vale a dire in epoche assai risalenti, alcune forme di ordalia esistevano ed erano praticate, probabilmente mutuate dagli Etruschi.

Presso alcune tombe di Tarquinia sono riportate delle scene in cui appare il Phersu (un personaggio mascherato) che tiene al guinzaglio un cane che si avventa su un uomo incappucciato e ferito, il quale si difende con una clava.

La scena, oltre ad apparire come una vera e propria prova ordalica, in cui la sorte dell’uomo dipende dall’esito del combattimento, ha alimentato l’ipotesi che i combattimenti gladiatori contro le bestie, vera e propria passione dei romani, come tante altre usanze sia stata importata dagli etruschi.

Vi è poi chi ipotizza che la famigerata poena cullei, riservata ai parricidi e comparsa a Roma all’epoca di Tarquinio Prisco, fosse un’altra prova ordalica giacché il condannato, che veniva chiuso in un sacco (culleum) di cuoio sigillato insieme ad alcune bestie (un gallo, una vipera, un cane e una scimmia o una capra) e gettato nelle acque, veniva risparmiato se riusciva a non farsi uccidere dai suddetti animali e ad uscire dalla sacca.

Ma sul punto non vi è concordia: la storica e romanista Eva Cantarella inquadra la poena cullei come una particolare forma di supplizio volto unicamente a evitare che il condannato per un crimine orrendo, quale era l’uccisione del proprio padre, potesse inquinare con la sua persona e il suo gesto la terra, l’acqua e l’aria.

Per tale ragione al parricida, prima dell’esecuzione, veniva fatto indossare un cappuccio forgiato con pelle di lupo (a sottolinearne la perdita della qualità di uomo), veniva fatto camminare su degli zoccoli perché non contaminasse il terreno, e veniva infine rinchiuso in un sacco di cuoio impermeabile in modo che non infettasse né l’acqua in cui veniva immerso né l’aria esterna al sacco stesso[2].

In relazione al reato di incesto delle Vestali, invece, la prova ordalica sembra aver trovato più che probabile applicazione: sono almeno due i casi, risalenti al III secolo a.C., in cui delle sacerdotesse del culto di Vesta, accusate di aver violato il voto di castità, sono state ammesse a provare la propria innocenza per il tramite di una manifestazione divina.

Il primo episodio si riferisce alla Vestale Emilia che, incaricata di vegliare sul sacro fuoco del tempio, fu accusata di essersi macchiata di condotte disonorevoli quando il fuoco improvvisamente si spense. La povera Emilia invocò allora la dea a testimone della propria innocenza e, gettando un lembo della sua veste sulle ceneri ormai fredde, riuscì a far rinascere la fiamma, andando così assolta[3].

Il secondo viene così narrato da Valerio Massimo[4]: “La purezza della vergine vestale Tuccia, oscurata da una nube d’infamia dovuta all’accusa di incesto, emerse per un provvidenziale aiuto dello stesso genere: essa, consapevole della sua innocenza, osò sperare di salvarsi ricorrendo ad una prova rischiosa e incerta. Afferrato, difatti, un crivello, « O Vesta », disse, « se ho sempre pure accostato le mie mani ai tuoi sacri oggetti, fa’ che con questo io attinga acqua dal Tevere e la porti fino al tuo tempio ». Di fronte al voto della sacerdotessa, pronunziato con tanto sicura temerarietà, la stessa natura contravvenne alle proprie leggi”. L’acqua si mantenne nel setaccio, fu versata dalla vestale dinanzi ai Pontefici e Tuccia fu prosciolta dalle infamanti accuse.

Tracce di giudizi ordalici si trovano anche presso altri popoli italici.

Nella pianura del Simeto, nei pressi della polis Leontinoi (successivamente colonizzata dai greci ma originariamente fondata dai siculi), vi erano due crateri colmi di acque sature di zolfo e di gas velenosi, presso i quali venivano portati coloro che dovevano prestare un giuramento solenne. Letta la formula scritta su una tavoletta, restavano in attesa: se avevano giurato il vero, sopravvivevano; se avevano giurato il falso morivano per le esalazioni mefitiche[5].

Un discorso a parte merita invece il famoso duello tra Orazi e Curiazi.

Se la struttura appare identica a quella di un duello di Dio medievale, la causa e lo scopo sembrano ben differenti: qui non si verte in materia giudiziaria, non si tratta di giudicare la fondatezza o meno di un’accusa, bensì di dirimere una controversia per così dire di diritto internazionale, vale a dire di scongiurare la guerra tra Roma e Alba Longa, guerra che, a causa della figura comune di Romolo, entrambe le città consideravano sacrilega.

Analoghe considerazioni possono farsi in merito al duello tra Menelao e Paride descritto nel terzo libro dell’Iliade, duello che muove dal desiderio di evitare una guerra e non dalla necessità di risolvere un caso giudiziario.

In conclusione, l’ordalia ha trovato uno spazio assai limitato sia nella cultura greca che in quella italica e romana dove, salvo che in epoche antichissime e in casi sporadici, nei processi penali si è data preminenza alla ricostruzione dei fatti e alla ricerca della verità piuttosto che affidarsi a procedure formalistiche che demandano la risoluzione delle controversie al manifestarsi del volere divino.

LE ORDE PORTANO LE ORDALIE

Come sopra accennato, il termine ordalia è di matrice germanica e non trova un equivalente né in latino né nel greco antico.

Il concetto di poter risolvere una controversia affidandosi al giudizio della divinità, invocata secondo particolari forme rituali (di qui probabilmente anche l’esasperato formalismo delle procedure giudiziarie di matrice anglosassone), appartiene prettamente alla mentalità dei popoli originari dell’Europa settentrionale ed è stato da loro importato.

Un esempio di questi diversi modi di ragionare tra queste differenti culture può essere tratto da un episodio storico risalente alla fine del secondo secolo avanti Cristo, precisamente dal preludio alla famosa battaglia dei Campi Raudii combattuta dai romani contro la tribù germanica dei Cimbri.

Narra infatti Plutarco[6] che il loro bellicoso re Boiorix si presentò al campo romano accompagnato da alcuni suoi cavalieri, per “sfidare Mario a battaglia”, chiedendogli di stabilire “il giorno e il luogo per combattere il possesso della provincia”.

Mario restò sulle prime interdetto, rispondendo che non era mai stato costume dei romani servirsi dei nemici quali consiglieri nei combattimenti, ma poi ripresosi e deciso a sfruttare l’ingenuità del re barbaro a suo vantaggio, gli propose di combattere da lì a tre giorni presso i sopra citati Campi Raudii (una pianura di incerta collocazione) dove i romani, nel frattempo organizzatisi alla perfezione e avvantaggiati dalla conformazione del territorio scelto, ottennero una vittoria schiacciante.

In sostanza, nella mentalità germanica, anche la battaglia per le sorti di un intero popolo non era altro che un duello, di cui concordare giorno, luogo e regole.

Nessuno stupore quindi che, con l’avvento dei regni romano barbarici l’ordalia abbia trovato immediata diffusione a discapito dei giudizi incentrati sulla ricerca della verità.

Normalmente la prova ordalica seguiva il giuramento in cui entrambi i contendenti avevano invocato Dio a testimone della verità di quanto affermato, ed era necessaria a stabilire chi avesse detto il vero e chi il falso.

Senza elencare tutte le innumerevoli forme che l’ordalia medievale seguiva, ci si limita qui a ricordare quelle principali, consistenti nella Prova del fuoco o dell’acqua.

In buona sostanza, veniva fatto toccare del metallo rovente o dell’acqua bollente alle parti contrapposte, per poi esaminare le conseguenze che tale contatto lasciava sui corpi e decidere chi avesse il favore di Dio.

Altre varianti erano l’immersione in acqua per prolungati periodi, per vedere chi sopravviveva alla prova, ovvero l’ordalia del pane. Quest’ultima forma veniva di solito applicata ai membri del clero e consisteva nel costringere il soggetto a ingurgitare una grossa quantità di cibo, detto il boccone maledetto, e verificare se rimaneva soffocato o meno.

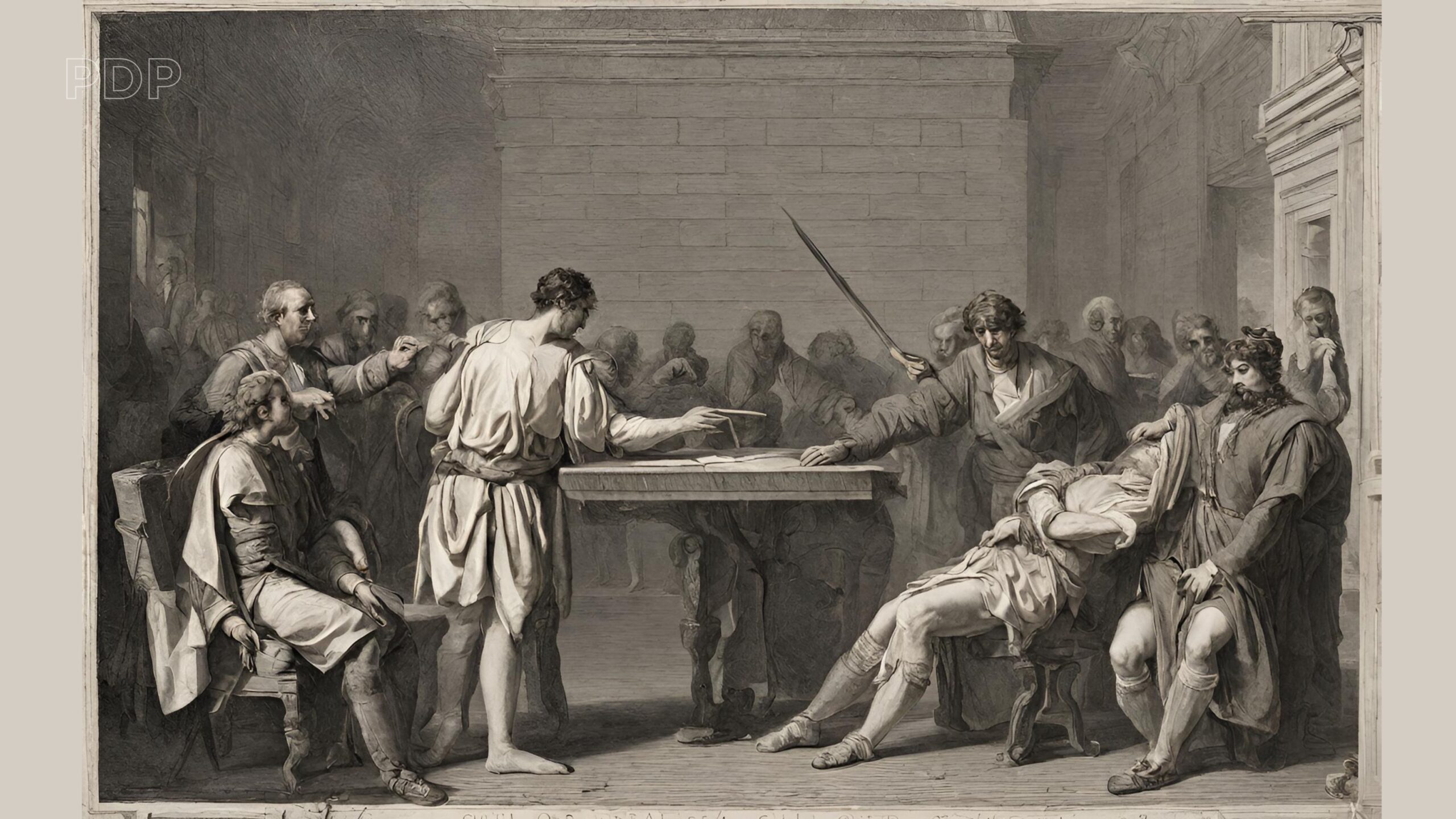

Ma la forma più celebre di ordalia, importata in Italia prima dai Goti e successivamente dai Longobardi e dagli altri popoli germanici, è stata senz’altro quella del Duello giudiziario o Duello di Dio.

ALL’ULTIMO SANGUE

Lo schema era molto semplice: i due contendenti combattevano tra loro e chi vinceva aveva ragione, perché Dio non poteva premiare lo spergiuro.

Vista anche la spettacolarità e il conseguente fascino di tale forma di risoluzione delle controversie, non può stupire il fatto che il duello giudiziario abbia avuto un immenso successo per tutto il medioevo (e anche successivamente nella forma del duello d’onore) e non solo tra i popoli che lo hanno importato.

Al tempo stesso va però segnalato il fenomeno per cui, mano a mano che entravano in contatto con il mondo romano, gli stessi germani tendevano ad abbandonare questa prassi a favore di procedimenti giudiziari ordinari per dirimere le controversie, sia quelle di carattere penale che quelle di natura civile.

Così accadde per gli Ostrogoti di Teodorico, il quale raccomandò ai propri sudditi di evitare il più possibile il duello giudiziario, e così avvenne per i Longobardi che, dopo aver dettagliatamente disciplinato l’istituto nell’Editto di Rotari (nel 643), a distanza di poco più di un secolo lo sconsigliarono nella legislazione emanata da re Liutprando (sovrano dal 712 al 744) sulla base della probabile fallacia di tale forma di giudizio.

Riportato in auge dai Franchi e successivamente da Ottone I e Ottone II, il duello giudiziario iniziò tuttavia a perdere il favore delle autorità anche a causa della ferma opposizione che la Chiesa Cattolica vi frappose fin dal Concilio di Valence dell’anno 855, in cui si stabilì che il vincitore di un duello andava considerato come un brutale assassino e che la vittima era da ritenersi un suicida, come tale non degno di sepoltura accompagnata da preghiere.

Nei secoli successivi le proibizioni, anche da parte delle autorità civili, andarono moltiplicandosi: significativi i provvedimenti adottati da Federico II, da Luigi IX di Francia, da Filippo il Bello, del pari di quelli ulteriormente adottati dalla Chiesa. Questa non poteva infatti permettere che Dio fosse obbligato a manifestarsi a ogni chiamata di due contendenti, arrivando a scomunicare non solo i duellanti, ma anche i padrini e tutti coloro che avessero in qualche modo agevolato il duello, perfino il proprietario del terreno in cui si era svolta la tenzone.

Lentamente ma progressivamente il duello giudiziario venne vietato ovunque, soppiantato tuttavia da quello cosiddetto d’onore che ha rappresentato una piaga sociale per secoli e, più o meno tollerato dalle autorità, ancora al giorno d’oggi di tanto in tanto si verifica.

Ultimo stato europeo ad abolire il duello giudiziario è stata l’Inghilterra, solamente nel 1818, a seguito del caso Ashton contro Thornton. Quest’ultimo, accusato di omicidio, pensò bene di invocare la legislazione ancora in vigore che permetteva di ricorrere al combattimento per scagionarsi da un’imputazione, ma a questa sua istanza istruttoria, benché accolta dalla corte in quanto ancora vigente, non venne dato seguito poiché Ashton, forse spaventato dal possibile esito infausto, preferì ritirare l’accusa anziché battersi.

IL FASCINO DI UN ISTITUTO BARBARICO

Nata come mezzo di risoluzione di una controversia giudiziaria, l’ordalia, in particolare nella forma del duello in cui immancabilmente prevale il giusto, sopravvive tutt’oggi a molteplici livelli, sebbene non nella realtà.

Innumerevoli sono le rappresentazioni fornite a livello letterario[7] e, in epoca recente, sul piano cinematografico, a testimonianza del fascino che il giudizio di Dio ancora esercita sull’immaginario collettivo.

È così che, nelle pellicole giudiziarie d’oltreoceano, il duello tra accusa e difesa, ulteriormente drammatizzato dal procuratore e dal difensore che incalzano testimoni e giuria passeggiando per l’aula fino a quasi gridare loro in faccia, premia sempre chi ha ragione: se l’imputato è innocente, alla fine viene assolto; se colpevole, alla fine viene condannato.

Ed è così che Commodo, in realtà strangolato dal suo istruttore Narcisso (corrotto dietro la promessa di una lauta somma) nei bagni dove si era recato a vomitare dopo essere stato avvelenato durante una cena[8], nel blockbuster Il Gladiatore muore illuminato dal tramonto in un duello nel Colosseo gremito di pubblico, trafitto dalla spada del suo fido generale Massimo cui aveva fatto trucidare moglie e figlio.

Una perfetta rappresentazione del Giudizio di Dio!

[1] Cfr. voce Giurare nel dizionario etimolgico etimo.it.

[2] Cfr. Eva Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, II ed., Milano 1991, pagg. 264 e ss.

[3] Cfr. Dion. Hal., Antiquitates Romanae, 2, 68, 3-5; Val. Max., Facta et dicta memorabilia, 1, 1, 7.

[4] Facta et dicta memorabilia, 8, 1, 5. L’episodio è riferito anche da Dionigi d’Alicarnasso, Plinio il Vecchio, Tito Livio e Sant’Agostino.

[5] Macrobio, Saturnalia, 5, 19, 15.

[6] Vita di Mario.

[7] Mi permetto di segnalare, per chi fosse interessato, il mirabile racconto di H. Von Kleist Der Zweikampf (Il duello), in Racconti (Milano, 1977), proprio in tema di duello giudiziario medievale e che mi ha ispirato questo articolo. Sul duello d’onore, invece, bellissima è la narrazione fornita da N. Lermontov (a sua volta morto in duello!) in Un eroe del nostro tempo, Torino 1998.

[8] Cfr. Elio Lampridio, Vita di Commodo, XVII; Casso Dione, Historia Romana, LXXVII, 22, 1; Erodiano, Τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορίαι, I, 16-17.